Mengapa Selalu Dijadikan Jargon ”Kota Bersumbu Pendek”?

IMNEWS.ID – APABILA selama rezim pemerintahan Orde Lama (orla) antara tahun 1945 hingga 1966 NKRI identik dengan keributan sosial dan kekacauan politik ketika sedang dalam proses transisi, penyesuaian/adaptasi dan penataan/penyatuan dari zaman monarki untuk menjadi zaman republik, rezim pemerintahan Orde Baru (Orba) yang berlangsung antara 1966-1998 peta sosial politik sudah ”mapan” dalam kurun waktu 32 tahun itu. Kalau pada rezim Orla identik dengan stabilitas nasional yang tak bisa dijaga/dijamin, sebaliknya di zaman Orba soal stablitas nasional itu terjaga ”ekstra ketat” hingga cenderung otoriter.

Dalam peta sosial politik yang sudah ”tertata” selama 32 tahun itu, ada satu hal yang selalu dijadikan jargon dan selalu dimunculkan setiap saat hingga terkesan sebagai sebuah ”ancaman”. Jargon itu menyebut ”Kota Solo adalah Kota Bersumbu Pendek”. Kalimat jargon ini seakan melekat pada institusi tertentu, misalnya Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) dengan lembaga Kopkamtibnya hingga punya turunan lembaga yang disebut Garnisun, tak ketinggalan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan tentu saja Departemen Penerangan yang berada di ujung tombak sebagai corong propaganda dan penyebaran informasi/pengaruh untuk elemen psikisnya.

Dalam setiap forum diskusi yang lebih dihaluskan lagi menjadi sarasehan dengan balutan nuansa seni-budaya, dan juga seminar agar terkesan hanya meninjau dari sisi keilmuannya saja, jargon ”Kota Solo Bersumbu Pendek” sangat sering menjadi bahasan utama dan penting. Nyaris selama rezim Orba berkuasa, terutama pada dekade terakhir hingga krisis ekonomi di ujung memasuki era reformasi, jargon itu seakan menjadi momok menakutkan.

Peristiwa di kawasan etnik keturunan Arab di sekitar Semanggi (Kecamatan Pasar Kliwon) yang mengundang simpati karena insiden itu didikotomikan dengan isu antara pribumi dan nonpribumi di tahun tahun 1980-an, adalah letupan kecil akibat ”kemapanan” tata sosial politik yang disusun rezim Orba. Insiden itu dipersepsikan kepada publik terutama secara nasional sebagai gambaran tentang jargon ”Kota Solo Bersumbu Pendek”. Begitu pula, contoh pergesekan (berbau rasialis) yang didikotomikan antara pri dan nonpri yang sumbernya terjadi di kawasan Mesen, Kecamatan Jebres tahun 1980-an pula.

Lagi-lagi jargon ”Kota Solo Bersumbu Pendek” itu dijadikan ”kambing hitam” saat meleteusnya kerusuhan sosial sebagai buntut serangkaian demo anti pemerintahan (rezim Orba), yang terjadi selama beberapa hari, medio Mei 1998. Kerusuhan sosial merata di Kota Solo, banyak bangunan dibakar dan isinya dijarah, bahkan meluber ke sejumlah daerah di dekatnya, yang juga dipersepsikan berlatarbelakang sentiman antara pri dan nonpri sebagai pemicu sekaligus bumbunya.

Begitu memasuki era reformasi mulai tahun 1999, pelan-pelan alam keterbukaan yang dipersepsikan sebagai alam kebebasan mulai berhembus makin kencang. Bersamaan itu, isu jargon yang menakutkan itu sedikit demi sedikit sirna atau seakan mulai dilupakan dan dikesampingkan. Tetapi, di sisi lain ternyata ada fakta-fakta yang mulai muncul ke permukaan, yang mengiringi fakta sejarah tentang prestasi dan dedikasi Surakarta sebagai Ibu Kota ”nagari” Mataram Surakarta Hadiningrat.

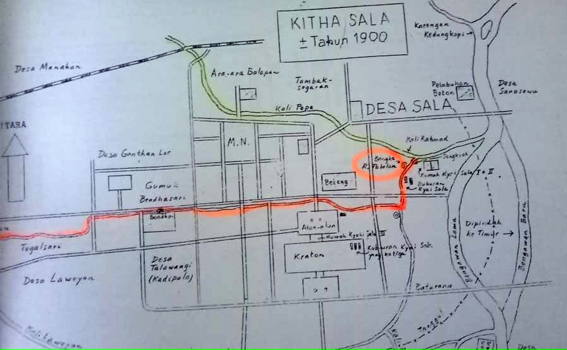

”Saya kira, fakta sejarah tentang adanya pelabuhan di beberapa titik aliran sungai Bengawan Solo yang berdekatan dengan posisi kawasan keraton (Mataram Surakarta-Red), itu juga harus dilihat. Surakarta memang di pedalaman, jauh dari pelabuhan laut (waktu itu-Red), tetapi dekat dengan pelabuhan sungai. Karena, lalu-lintas untuk mobilitas angkutan orang/barang saat itu atau katakanlah sampai tahun 1900-an, banyak dilakukan lewat sungai,” jelas KRRA Budayaningrat, seorang pengajar atau dwija di Sanggar Pasinaon Pambiwara Keraton Mataram Surakarta, menjawab pertanyaan iMNews.id, kemarin.

Memetik dokumen manuskrip Babad Pajang dan Babad Sala, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jawa SMA Provinsi Jateng itu menyatakan, keberadaan pelabuhan Beton di Sanasewu atau kini masuk wilayah Kelurahan Kampungsewu, Kecamatan Pasar Kliwon dan pelabuhan Nusupan, kini masuk wilayah Kelurahan Semanggi, ditambah pelabuhan Bathangan yang masuk Kelurahan Kedunglumbu di kecamatan yang sama, Pasar Kliwon, langsung atau tidak langsung telah melahirkan kawasan prostitusi yang di era republik (NKRI) disebut Lokalisasi Silir, begitu juga lahirnya sebuah komunitas yang disebut ”Mbarongan”.

Pelabuhan Beton, disebutkan menjadi dermaga untuk berlabuhnya perahu atau angkutan orang/barang dari Sala ke berbagai daerah untuk berbagai kepentingan khususnya ekonomi, atau dari Surakarta ketika berstatus sebagai Ibu Kota negara menuju berbagai daerah yang menjadi wilayah kekuasaan atau kedaulatannya sejak Sinuhun Paku Buwono (PB) II hingga tahun 1900-an khususnya untuk kepentingan koordinasi sistem pemerintahan waktu itu. Jalur angkutan air yang datang dan pergi di dua pelabuhan itu, tentu melahirkan aktivitas bongkar-muat dan kuli angkut, yang dipersepsikan KRRA Budayaningrat melahirkan komunitas ”Mbarongan”.

Selain itu, lahirnya kawasan prostitusi yang kemudian dikenal dengan nama Lokalisasi Silir, dipersepsikan pula bersangkut-paut dengan keramaian aktivitas pelabuhan yang jaraknya hanya 2 atau 3 KM baik ke pelabuhan Nusupan maupun Beton. Meskipun, Beton lebih dikenal sebagai pelabuhan khusus untuk lalu-lintas kepentingan keraton ke kabupaten-kabupaten yang menjadi wilayahnya di ”brang wetan” (kini Jawa Timur-Red), terutama menuju Kadipaten Sumenep (Madura), mengingat dua puteri Adipati Tjakraningrat (RA Handaya/GKR Kencana I dan RA Sakaptinah/GKR Kencana II) adalah menjadi garwa prameswari Sinuhun PB IV.

Mencermati fakta-fakta sosial kependudukan seperti itu, jelas bahwa sebagai Ibu Kota negara, Surakarta sudah memiliki potensi wilayah yang ciri-ciri penduduknya tidak jauh dari gambaran sekilas tentang warga di sekitar pelabuhan di kota-kota, seperti Semarang (Tanjung Emas), Jakarta (Tanjung Priok), Surabaya (Tanjung Perak) dan sebagainya. Masih ditambah lagi, adanya pelabuhan Bathangan yang paling dekat dengan kawasan keraton maupun kedhaton, karena letaknya hanya beberapa ratus meter dari Alun-alun Lor.

Pelabuhan Bathangan, sangat dikenal sejak saat Keraton Pajang ketika dipimpin Sultan Hadiwijaya (abad 15), beberapa puluh tahun sebelum Keraton Mataram (Hindu) berdiri dengan Ibu Kota Kutha Gede. Karena, untuk keperluan membangun kompleks keraton, diperlukan batangan atau gelondong kayu jati utuhan yang ditebang dari hutan lindung (milik dinasti) di Danalaya (kini masuk Kecamatan Slogohimo-Wonogiri), yang dihanyutkan di (sungai) Kali Keduwang, masuk Bengawan Sala (Solo), sesampai di tempuran (pertemuan) dengan Kali Sala/Kali Rahman, didorong/ditarik masuk melewati Demangan (kini pintu air-Red) ke Kali Sala, melewati Bathangan menuju Pabelan (kini masuk Kecamatan Kartasura-Sukoharjo).

”Kali Sala sebagai sambungan Kali Rahman yang memanjang ke barat di sisi selatan jalan Slamet Riyadi (kini-Red) itu, dulu untuk lalu-lintas angkutan kecil atau bisa dikatakan sekelas angkutan dalam kota. Awalnya untuk keperluan angkutan kayu bahan bangunan Keraton Pajang. Setelah itu, berfungsi untuk lalu-lintas utama dari Pajang ke mana saja. Termasuk yang digunakan Sultan Hadiwijaya ketika masih sebagai Jaka Tingkir. Pelabuhan Bathangan, sangat berfungsi saat Sinuhun PB II jumeneng hingga tahun 1900-an,” jelas anggota Dewan Penasihat Panakawan, sebuah organisasi yang beranggotakan guru-guru dan dosen Bahasa Jawa se-Provinsi Jateng itu.

Melihat posisi beberapa pelabuhan dan segala aktivitasnya di satu sisi, kemudian melihat Surakarta sebagai Ibu Kota negara Mataram Surakarta yang jaraknya hanya antara 2-4 KM, sangatlah meyakinkan apabila profil dan wajah Ibu Kota serta ciri-ciri masyarakatnya lebih majemuk dengan karakter campuran antara berbagai ras dan suku. Berbeda derajat atau skala campurannya dengan profil dan ciri-ciri masyarakat di kota-kota pelabuhan laut, Surakarta sebagai Ibu Kota negara sejak 1745 hingga 1945, walau letaknya jauh di pedalaman, tetapi justru punya jargon ”bersumbu pendek” dan selalu diwaspadai banyak pihak selama NKRI, sampai kurun waktu yang panjang. (Won Poerwono-bersambung)