Dua Maestro Dalang, Pepadi dan Senawangi “Sukses” Mendesakralisasi dan Demitologisasi Wayang

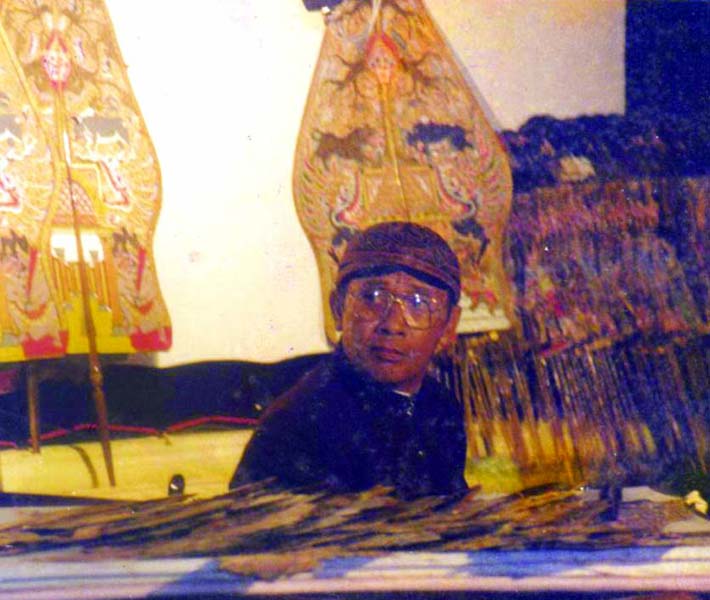

IMNEWS.ID – “BERPULANGNYA” Ki Anom Suroto (iMNews.id, 23/10/205) terkesan menggenapi “kepergian” dua maestro dalang yang memiliki ciri kemampuan menonjol berbeda. Mereka masih layak disebut bagian dari generasi dalang penganut idealisme seni pakeliran klasik konvensional, yang bisa menggelar jagad pakeliran dalam standar baik. Dari awal “menggelar”, mengisi “kehidupan” lalu menggulungnya dengan baik.

Selain keduanya, banyak figur dalang yang kurang-lebih segenerasinya, jauh lebih baik (halus-Red) dalam cara-cara “menggelar” (membuka), “mengisi” (realitas kehidupan) dan “menggulungnya” (menutup). Tetapi figur Ki Panut Darmoko, Ki Harjunadi dan beberapa nama dalang lain berciri “lebih halus” itu, jarang muncul ke permukaan karena punya “idealisme” berbeda, sehingga terkesan “tak dipandang” publik.

Dari sisi “positif” atau “manfaat” nama besar dua maestro dalang itu jelas sudah dirasakan publik secara luas, lebih dari dua dekade, dan “apresiasi” seperti ini juga mendapat pengakuan luas. Tetapi di balik itu semua, jarang yang mau dan bisa memahami ada latar-belakang yang menjadi misteri. Bahwa keduanya menjadi “benteng” atau “tanggul” pembatas, antara praktik seni pedalangan dan kaidah nilai pemandunya.

Kemudian, publik secara luas juga jarang yang mau dan bisa memahami, bahwa kedua maestro dalang itu adalah “petugas” rezim kekuasaan secara tidak resmi melalui lembaga-lembaga seperti Senawangi dan Pepadi. Walau tidak sadar, mereka telah menjalankan tugas “mendelegitimasi” nama besar Kraton Mataram Surakarta melalui keahliannya sebagai dalang, “mendesakralisasi dan demitologisasi” seni wayang kulit.

Proses “delegitimasi” nama besar Kraton Mataram Surakarta melalui “desakralisasi” dan “demitologisasi” seni wayang kulit selama lebih dua dekade yang menjadi zaman keemasan dua maestro dalang itu, hasilnya “sukses besar”. “Keberhasilan” yang luar biasa, karena bisa membuat seni wayang “sudah tidak” identik dengan simbol “Sri” yang bermakna “Raja” sebagai representasi lembaga Kraton Mataram Surakarta.

“Keduanya” menjadi “petugas” kekuasaan yang “berhasil” menjauhkan seni wayang kulit dari nama besar kraton. Termasuk Kraton Jogja, Kadipaten Mangkunegaran dan Pakualaman untuk wilayah “pasar” Jateng, Jatim dan DIY. Keduanya juga “sukses” membuka tafsir seni wayang yang “tak perlu urut strukturnya”, bisa “dibolak-balik sesukanya”, menyusun tema lakon sesukanya dan menggunakan musik iringan sesukanya pula.

Kalau dalam tema-tema artikel terdahulu sudah terendus dan teranalisis bahwa “negara” melalui rezim kekuasaan telah melakukan delegitimasi terhadap Kraton Mataram Surakarta. Proses secara masif, tersistem dan terstruktur itu menggunakan “kendaraan besar” lembaga pendidikan, yang terjadi sejak pembentukan NKRI. Sedang seni pedalangan adalah kendaraan kecil untuk desakralisasi dan demitologisasi wayang kulit.

Lembaga pendidikan formal sebagai kendaraan besar, digunakan sebagai media “brain washing” melalui buku-buku pelajaran sejarah, bahasa, sastra, kesenian, Pancasila (PMP) dan sebagainya yang rata-rata bertendensi menghapus peran, jasa dan eksistensi Kraton Mataram Surakarta. Karena sebagian rakyat NKRI terutama yang tinggal di Jawa menyukai kesenian tradisi, maka “cuci otak” juga dilakukan lewat seni.

“Brain washing” melalui dunia kesenian, dilakukan dengan menggarap skenario lakon di panggung seni drama khususnya ketoprak, juga wayang “wong”, dengan mengangkat figur-figur terkenal dari dalam dan luar grup sebagai tokoh sentral “lakon”. Hampir semua skenario yang disusunan melibatkan para tokoh intelektual dari dalam dan luar kampus, mengangkat sisi konflik di kraton dan para tokohnya secara ekstrem.

Upaya “brain washing” melalui dunia kesenian tradisi berikutnya, adalah seni pakeliran wayang kulit yang dijadikan “kendaraan kecil”. Karena, “wong” Jawa sudah terlanjur menyebar melalui program transmigrasi ke berbagai daerah di luar Jawa akibat (salah) skenario lain, maka terkesan diperlukan lembaga swasta “penyambung lidah” yaitu organisasi Senawangi dan Pepadi yang tugasnya menyusun “skenario lakon”.

Ilustrasi selengkapnya, mencuci otak atau menghapus memori publik dari citra nama besar Kraton Mataram Surakarta, masih banyak jenis dan macam cara dilakukan “negara” melalui rezim kekuasaan. Penyusunan buku-buku yang selama ini dijadikan literasi dan referensi studi penelitian dan berbagai keperluan di kampus, adalah cara untuk membelokkan fakta sejarah atau bentuk lain yang halus dari mencuci otak.

Pemusnahan situs-situs peninggalan sejarah (Mataram) dan mengkaburkan identitas asal-usulnya, adalah bentuk lain upaya menghapus memori publik. Pengaburan identitas asal-usul termasuk meredefinisi atau relabeling lokasi situs bangunan agar beridentitas baru, agar berlabel “warisan/peninggalan Belanda”. “Gerakan” merubah menjadi identitas Belanda, agar memudahkan dan sah untuk diambilalih/dimusnahkan.

Dengan “kepergian” dua maestro dalang itu, kini peta hubungan sosial di internal kalangan dalang mirip anak ayam yang ditinggal induknya. Karena selama hampir tiga dekade keduanya dianggap sebagai “simbol dalang sukses”, baik secara ekonomi dari “komersialisasi seni wayang” dan sebagai dalang yang menjadi panutan di bidang vokal dan sabet. Tetapi tak ada yang menyadari, bahwa keduanya sedang “bertugas”.

Tugas “negara” yang dijalankan rezim kekuasaan melalui Sekretariat Nasional Wayang Indonesia (Senawangi) dan Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) sebagai “agen” pengolah data dan “pembagi tugas” itu, tak banyak yang tahu. Jangankan kalangan dalang pada umumnya, dua maestro dalang yang selama 30-an tahun “bertugas”-pun tidak sadar, bahwa dirinya digunakan rezim kekuasaan untuk melakukan “tiga” hal di atas.

Senawangi dan Pepadi yang punya cabang pengurus di berbagai daerah, bukan lembaga swasta yang berdiri sendiri. Karena, rezim kekuasaan masih punya lembaga pendidikan tinggi utamanya kampus ISI Surakarta, Jogja dan di beberapa provinsi lain, yaitu keterlibatan akademisi jurusan seni pedalangan. Jateng dan Kota Surakarta yang dijadikan markas pusat menyusun skenario, juga dibantu beberapa lembaga pendukung.

Pusat Kesenian Jawa Tengah (PKJT) yang dulu menjadi satu dengan ASKI (embriyo ISI Surakarta) di kompleks “ndalem” Sasana Mulya, Baluwarti, kemudian menjadi Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) di Surakarta (TBS), adalah mitra produksi untuk menjalankan skenario di atas. Tema besar “melestarikan” budaya selalu ditonjolkan, tetapi praktiknya adalah delegitimasi, desakralisasi dan demitologisasi seni wayang. (Won Poerwono)