Menggali Potensi Ekonomi untuk Membangun Peradaban, tak Mungkin Membiayai “Agenda Perang”

IMNEWS.ID – UPACARA adat “Wilujengan Nagari Sesaji Mahesa Lawung” yang hingga kini sudah 280 tahun dijalankan secara rutin tiap tahun sejak “nagari” Mataram Islam Surakarta berdiri (20 Februari 1745), jelas merupakan aktivitas adat, tradisi budaya warisan leluhur yang positif dan ideal. Aktivitas yang ciri peradaban guyub-rukun, cinta-damai, “karya nak-tyasing sasama” dan “rahmatan ‘lil alamin”.

Ritual yang digelar sebagai tanda ucap-syukur kepada Tuhan YME karena “negara” (monarki) Mataram Islam yang didirikan pada 20 Februari 1745 (17 Sura Tahun Je 1670) genap 100 hari itu, bukan hal baru bagi Sinuhun PB II dan segenap pemerintahan serta “kawulanya”. Dia hanya mengganti nama dari “Sesaji Raja Wedha” (Sesaji Raja Suya) atau “Sesaji Kala Lodra” menjadi “Wilujengan Nagari Sesaji Mahesa Lawung”.

Itu berarti, Sinuhun PB II (1727-1749) hanya melanjutkan tradisi peninggalan leluhurnya, yang sudah berjalan ratusan tahun dari Mataram Panembahan Senapati (1588-1601) ke Sultan Agung dan zaman Mataram Kartasura. Sebelum Dinasti Mataram “dibangun” Panembahan Senapati, upacara adat “Sesaji Raja Wedha” atau “Sesaji Kala Lodra”, dijalankan Sultan Hadiwijaya dan para raja zaman Kraton Pajang (abad 15-16).

Upacara adat yang ditandai dengan mengubur kepala kerbau itu, sebelumnya sudah berjalan rutin tiap tahun sejak zaman Kraton Demak, kraton Islam pertama di Jawa abad 15, menurut KP Budayaningrat (Sanggar Pasinaon Pambiwara). Dan, menurut KPP Nanang Soesilo Sindoeseno Tjokronagoro (trah darah-dalem PB V dan PB X), ritual itu sudah dimulai zaman Kraton Medangkamulan, jauh sebelum ada Majapahit (abad 14).

Kalau Sultan Agung Hanyakrakusuma menegaskan (menyempurnakan-Red) proses akulturasi antara Islam dan Jawa (Hindu dan Budha), maka di situlah letak posisi Islam yang “rahmatan “Lil alamin” atau Islam yang mengayomi (pengayom) minoritas (Hindu dan Budha). Di situlah pula letak posisi indahnya (estetika) upacara adat sebagai produk budaya/peradaban yang menjaga keseimbangan, karena “memberi ruang hidup”.

Sisi atau sudut pandang positif yang memberi energi dan semangat hidup cinta-damai, guyub-rukun dan toleran seperti inilah yang seharusnya lebih dipahami publik secara luas. Karena, dari sana juga memancar sisi estetika sekaligus etika (tata-nilai/norma-norma). Jadi, mengenal dan memahami sejarah para leluhur dan penyebarluasannya, lebih bermanfaat dari sisi nilai-nilai positif yang konstruktif.

Sisi kelam, gelap, buruk dan negatif pasti ada dalam setiap perjalanan kehidupan peradaban bagi siapa saja, lembaga apa saja dan citra visual apa saja. Seperti yang belakangan ini gencar “dipropagandakan” beberapa penulis di media platform pribadinyatentang sejarah leluhur di Jawa khususnya. Rata-rata selalu dalam ekspresi bertikai, berebut pengaruh, perang dan bahkan memakai narasi “pembantaian”.

Dalam kajian sejarah Ki Dr Purwadi dan analisis kritis yang bisa dilakukan kemudian, sejak zaman awal kerajaan muncul di Jawa melalui perjalanan ratusan tahun, berganti-ganti nama dan lokasi, nyaris tak ada yang tujuannya negatif. Semua agenda dan tujuannya positif, membangun dan mengembangkan peradaban, tidak ada negara yang punya “program kerja” dan agenda berselisih, bermusuhan dan niat perang.

Karena dalam asumsi normal mendirikan kraton (negara) dan membangun budaya/peradaban untuk tujuan positif, bahkan idealistik (luhur), maka menjadi sangat tidak rasional jika melukiskan perjalanan para leluhur dan lembaga kratonnya, selalu dalam ekspresi bertikai, berebut pengaruh dan perang, apalagi dinarasikan sebagai “pembantaian”. Karena, fitrah manusia dilahirkan ke dunia, jauh dari tujuan itu.

Ketika dianalisis dengan daya nalar yang normal, ketika ara leluhur membentuk komunitas lalu berubah ke dalam lembaga kraton atau negara monarki, tentu harus mencari atau menyiapkan sumber-sumber dana untuk membiayai proses aktivitasnya. Terlebih, ketika negara membutuhkan berbagai fasilitas infrastruktur negara untuk segala kegiatannya, sarana beribadah dan sebagainya, tentu membutuhkan banyak biaya.

Biaya bisa didapat dari sumber-sumber ekonomi alami dan produksi untuk menghasilkan uang. Maka, sejak zaman Kraton Majapahit, wilayah Bojonegoro kemudian Cepu (Blora) sudah dikenal sebagai sumber minyak. Mulai zaman Kraton Demak, kayu jati, mebel dan pelabuhan sudah menjadi industri penghasil uang, hingga tambang emas di zaman Mataram. Semua untuk biaya membangun dan ritual, bukan untuk “perang”.

Dengan asumsi dasar seperti itu, maka postingan pendapat/penilaian pribadi yang sering muncul di beberapa platform medsos yang selalu menonjolkan sisi buruk, gelap dan negatifnya saja, itu adalah “propaganda hitam” yang apriori dan punya tendensi “ingin meniadakan” (melenyapkan). Berbeda, ketika juga menampilkan sisi positifnya yang faktanya jauh lebih banyak, lebih bermanfaat menjaga “stabilitas”.

Untuk menjaga keutuhan bangsa dan ketahanan budaya, cara berkespresi dalam platform medsos pribadi perlu mengedepankan fakta-fakta riil, yang harus ditelusuri dengan bekal keilmuan yang cukup, yaitu meneliti dan melakukan kajian sejarah, secara lengkap dan komprehensif. Karena, perjalanan sejarah para leluhur juga banyak yang rela merevisi “kekurangannya” akibat perkembangan peradaban, seperti dilakukan PB II.

Dalam analisis kritis, Sinuhun PB II merubah nama “Sesaji Raja Wedha” atau “Sesaji Kala Lodra” yang diadaptasi ke dalam seni pedalangan menjadi “Sesaji Raja Suya”, menjadi “Wilujengan Nagari Sesaji Mahesa Lawung”, karena perkembangan peradaban. Perkembangan daya nalar di saat para Pujangga mulai muncul (Kyai Jasadipoera), melahirkan “kawicaksanan” Sinuhun PB II untuk menghindari potensi tafsir negatif (liar).

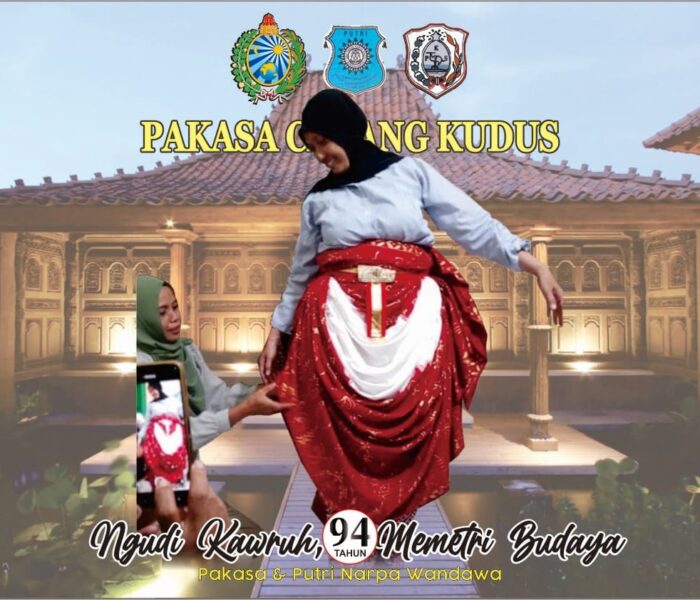

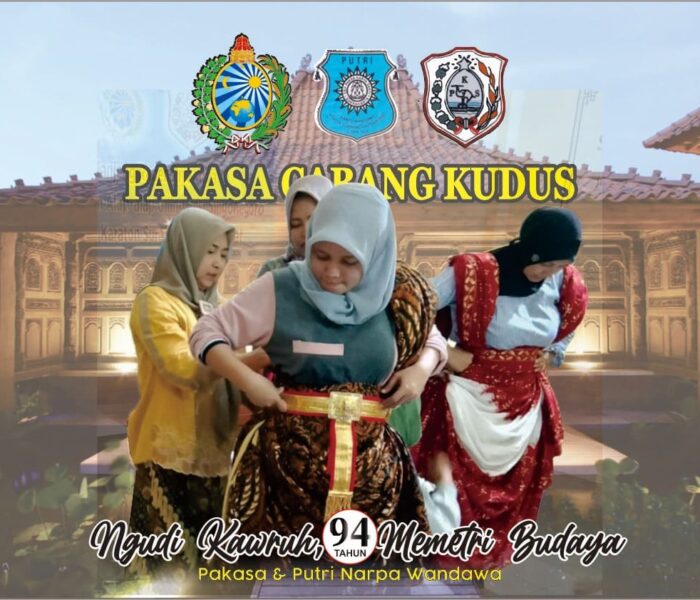

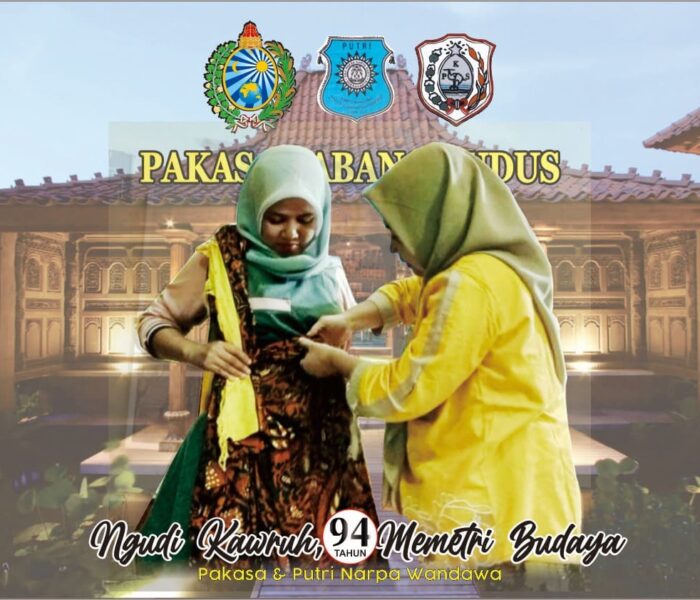

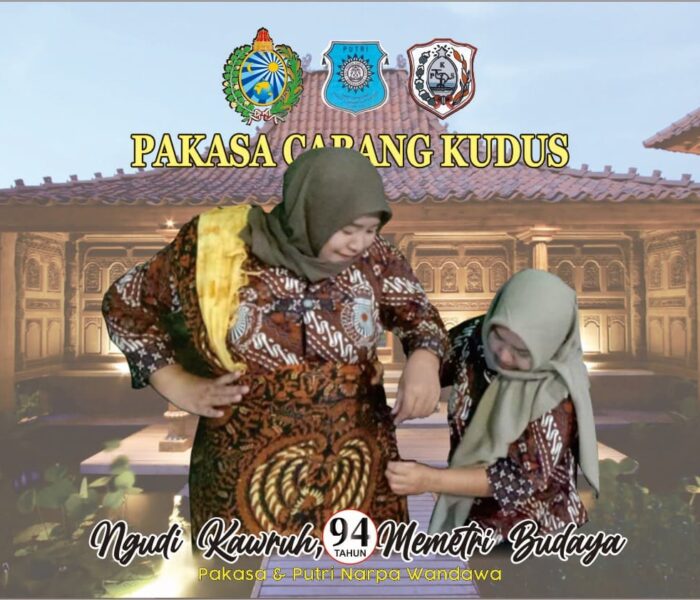

Pemahaman yang baik dan sehat terhadap fakta-fakta sejarah secara detail dan berimbang, memang sangat dibutuhkan kalangan elemen masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta. Terutama elemen Pakasa yang akan semakin berkembang luas keberadaan cabanya, karena mereka akan menjadi kekuatan legitimatif yang dominan untuk pelestarian Budaya Jawa dan penjaga kelangsungan kraton, selain Pasipamarta dan sanggar-sanggar.

Kalangan masyarakat adat terutama keluarga raja dan kerabat sentana, memang harus terdepan dalam upaya menguasai/memahami pengetahuan dasar sebagai bekal menjaga kelangsungan Mataram Surakarta. Berbagai elemen daya dukungnyapun, juga bisa lebih aktif atau mendorong untuk aktif ketika berjalan seiring atau dari belakang. Karena, penguasaan dan pemahaman lebih baik, pasti akan menjadi sumber informasi lebih baik. (Won Poerwono – habis/i1)