Ritual yang “Masih Asing” Bagi Sebagian Besar Elemen Pakasa Cabang

IMNEWS.ID – SEPENINGGAL tokoh-tokoh seperti KRMH Sapardi Rio Yosodipuro, KRT Kalinggo Honggodipuro dan KPA Winarno Kusumo, Kraton Mataram Surakarta benar-benar mengalami krisis SDM yang berkapasitas sebagai “Lembaga Kapujanggan”. Dan kekosongan lembaga yang menggantikan tokoh Pujangga akibat berbagai sebab ini, menyebabkan kraton kehilangan salah satu fungsinya sebagai sumber informasi fundamental peradaban.

Kalau dicermati betul, sebenarnya masih ada yang tersisa sebagai hasil persemaian yang kini sangat diharapkan bisa mengisi kekosongan di atas. Meskipun, faktanya tak berbanding lurus dengan harapan sebuah lembaga yang seacara rasional bisa menghasilkan produk output sesuai kebutuhan. Tetapi, faktanya tidak bisa demikian, keberadaan Sanggar Pasinaon Pambiwara itu baru bisa melahirkan seorang tokoh.

Selain KP Budayaningrat, sepertinya tidak ada figur lain yang lahir dari Sanggar Pasinaon Pambiwara yang pernah diasuh KRMH Sapardi Rio Yosodipuro, KRT Kalinggo Honggodipuro dan KPA Winarno Kusumo sejak 1993. Itu artinya, KP Budayaningrat adalah satu-satunya dari 4.000-an lulusan dari 40-an “babaran” (angkatan) yang selama ini dihasilkan sanggar. Dialah yang “tersisa” dan paling layak mengisi Lembaga Kapujanggan.

Hingga saat ini, sanggar memang masih memiliki tokoh level “dwija” seperti KPH Raditya Lintang Sasangka yang punya background wayah-dalem Sinuhun PB X, apalagi KGPH Puger yang masih putra-dalem Sinuhun PB XII. Tetapi karena datang musibah “insiden mirip operasi militer 2017”, membuat semua “tatanan semua struktur” di kraton kocar-kacir, jalannya tidak normal dan malah menghasilkan “krisis” di sana-sini.

Dari “kocar-kacir” itu, termasuk berimbas kepada KPH Raditya Lintang Sasangka selama menduduki posisi “Pangarsa” (Ketua) Sanggar Pasinaon Pambiwara. “Musibah” itu juga sempat menjauhkan KGPH Puger dari peran, fungsi dan kapasitasnya sebagai pengisi “Lemnbaga Kapujanggan” yang duduk di sanggar pasinaon, Pengageng Sasana Pustaka dan Pengageng Kusuma Wandawa. Beruntung, belakangan dia mau aktif kembali.

Itulah ilustrasi yang menggambarkan latar belakang situasi dan kondisi serta fakta kedudukan nyata yang terjadi di Kraton Mataram Surakarta. Dan, krisis “Lembaga Kapujanggan” yang berpengaruh pada krisis SDM “dwija” sekaligus calon pengisi Lembaga Kapujanggan, telah berpengaruh pada terjadinya krisis penguasaan/pemahaman berbagai “kawruh” yang diperlukan potensi kekuatan daya dukung legitimasi kraton.

Sebagai ilustrasi, dalam sepanjang perjalanan sejarah, kraton memang tidak pernah secara khusus bisa “mencetak/memperoduksi” seorang tokoh Pujangga. Tetapi, RNg Ranggawarsita, RT Jasadipoera I-III dan beberapa nama Pujangga Jawa terkenal di Mataram Surakarta, lahir secara natural dari setiap zamannya. Pesantren di Tegalsari, Ponorogo, misalnya hanya menjadi tempat penguatan sisi spiritual religinya saja.

Namun, tokoh Pujangga atau setidaknya yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan “Lembaga Kapujanggan”, biasa muncul sewaktu-waktu dari berbagai situasi dan berbagai macam habitat. Tetapi sayang, di saat Kraton Mataram Surakarta tetap membutuhkan para tokoh dimaksud, yang muncul agak terlambat waktunya dan ketersediaan tokohnya tidak sebanding dengan luasnya tugas atau banyaknya jumlah yang dibutuhkan.

Tokoh seperti KP Budayaningrat dengan posisinya, bersama keberadaan lembaga Sanggar Pasinaon Pambiwara, terkesan tak sebanding dengan besar dan luasnya cakupan tugas yang harus diemban. Karena bukan hanya masyarakat adat, melainkan juga publik secara luas, yang terlanjur mengalami “krisis identitas”. Inilah situasi dan kondisi riil yang terjadi dalam dua dekade ini, yang urgen butuh “Lembaga Kapujanggan”.

Karena situasi dan kondisi riil di tengah kehidupan peradaban seperti ini, menjadi sangat wajar kalau banyak aset Kraton Mataram Surakarta sebagai “knowlegde and science” masih asing bagi masyarakat adatnya sendiri. Karena, daya dukung masih terus dibutuhkan tetapi proses regenerasi tidak berjalan seimbang dengan edukasi mengenai “knowlegde and science” yang dibutuhkan untuk melegitimasi kraton dan budayanya.

Inilah yang terjadi dan terasa betul selepas periode “gelap”, “di internal kraton”, April 2017-Sesember 2022. Periode “gelap” selama 5 tahun lebih itu, terlah memperparah krisis yang terjadi, karena proses regenerasi menjadi terhambat, proses pembelajaran untuk persiapan pemimpin juga terhalang. Bahkan, banyak generasi muda yang seharusnya mengedukasi diri menjadi putus-asa dan “berguguran”.

Terganggunya roda proses “produksi” tenaga-tenaga handal dalam penguasaan/pemahaman segala bentuk “kawruh” (“knowlegde and science”) budaya dan sejarah kraton, telah membuat jarak atau kesenjangan antara objek kerja adat dengan cara pandang berbagai elemen abdi-dalem yang menjadi SDM pengelolanya. Mereka banyak asing terhadap beberapa jenis ritual adat, kalaupun mengenal tidak menghayati dengan baik.

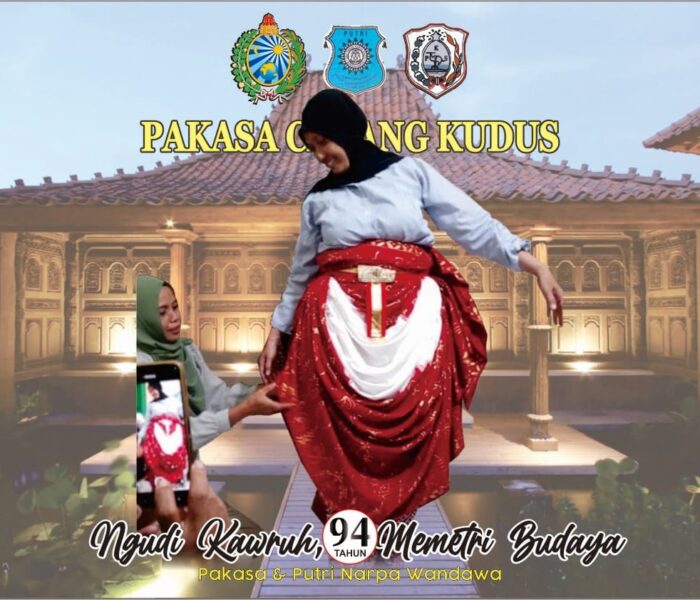

Jarak atau kesenjangan di kalangan masyarakat adat khususnya Pakasa cabang terhadap beberapa jenis upacara adat yang menjadi aset kraton tetapi kurang populer, sering terekam oleh pengematan iMNews.id. Kalimat pertanyaan soal jenis upacara adatnya memang tak terang-terangan diungkapkan, tetapi dari frekuensi kehadiran mereka ketika ritual berlangsung, bisa mengindikasikan apa yang mereka ketahui.

Terlebih, ritual “Wilujengan Nagari Sesaji Mahesa Lawung” termasuk jenis upacara adat yang kurang populer dibanding tiga jenis ritual “Garebeg” terutama Sekaten Garebeg Mulud. Walau digelar di tiga lokasi, yaitu “Koken Gandarasan”, Pendapa Sitinggil Lor dan “Alas Krendawahana” yang ada di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tetapi ritual itu punya daya tarik berbeda.

Jenis upacara adat ini, tak berformat kirab untuk “membagi-bagikan” sesuatu yang biasanya diincar masyarakat yang datang “ngalab berkah”. Tetapi, Sesaji Mahesa Lawung menawarkan suasana hening, karena esensinya doa memohon keselamatan dan kemakmuran kepada Tuhan YME, untuk kraton seisinya, bangsa serta negara (RI) beserta seluruh pemimpin dan rakyatnya seperti yang terlukis dalam “Sesaji Kala Lodra”. (Won Poerwono – bersambung/i1)