Tak Berbahasa Jawa “Krama”, Tanda-tanda Hilangnya Kearifan Lokal dan Budayanya

IMNEWS.ID – MENJELANG kirab pusaka yang menandai pergantian Tahun Jawa Dal 1959/Tahun Islam 1447 Hijriyah pada 1 Sura/Muharam lalu, Kraton Mataram Surakarta bekerjasama dengan beberapa komunitas menggelar “Jambore Nasional Keris 2025”. Di ajang jambore nasional kali pertama itu, ada “bintang tamu” seorang kerabat dari Kedatuan (Kesultanan) Luwu, Kabupaten Luwu Timur (Sulsel).

“Bintang tamu” yang menjadi peserta pameran keris “yasan enggal” (produk baru) itu, juga ikut kontes dan lomba keris produk baru. Yang menarik, kerabat kesultanan bernama lengkap Andi Tenri Polojiwa (Panre Jiwa) juga diundang sebagai salah satu nara sumber perajin/besalen tosan aji, yang melukiskan daya tahan budaya dan simbol pelestarian seni tosan-aji dari generasi muda.

Dalam tanya-jawab antara nara sumber dengan para peserta Diskusi Budaya di acara jambore itu, ada penegasan Andi Tenri Polojiwa tentang keris adalah produk “kearifan lokal” dan budaya bangsa Indonesia. Keberadaannya semakin terancam oleh perubahan akibat potensi penghancuran yang datang dari berbagai arah, yang kurang lebih berasal dari dalam dan luar negeri.

Kerabat kedatuan yang akrab dipanggil “Daeng” Andi itu dalam wawancara dengan iMNdews.id menegaskan, tanda-tanda kehancuran sebuah peradaban/budaya jika “kerafina lokalnya” sudah hilang atau lenyap. Dan sebuah bangsa yang sudah kehilangan “kearifan lokal”, berarti budaya bangsa itu sudah hancur. Kalau budayanya sudah bisa dihancurkan, bangsa itu tinggal menunggu kehancuran.

Sinyalemen yang sangat rasional itu, bukan wacana atau perkiraan yang belum ada wujudnya. Tetapi, potensi ancaman itu sudah mulai terjadi dan nyata serta ada tanda-tanda atau wujudnya. Karena, apa yang diungkapkan Daeng Andi itu, adalah ekspresi pengalaman pribadi karena ketajamannya dalam merasakan dan melihat lalu membandingkan, yang sebenarnya tak ada bedanya dengan yang kita alami.

Daeng Andi bisa menunjukkan tanda-tanda hilangnya “kearifan lokal” itu, karena dia peka, peduli dan sangat menghargai “kearifan lokal” adalah bagian budaya karya para leluhurnya, dan leluhur bangsa di Nusantara ini. Maka tak beda persoalannya yang dialami masyarakat adat Jawa, sudah tidak mengenal Budaya Jawa, tak mengenal aksara Jawa, tak bisa berBahasa Jawa dan sebagainya.

Oleh sebab itu kesimpulannya juga tidak beda alias sama, bahwa masyarakat adat Jawa yang sudah tidak mengenal aksara Jawa, tak bisa Berbahasa Jawa dengan baik (krama madya-inggil), tak mengenal Budaya Jawa dan tak mengenal sejarah leluhurnya, itu menjadi tanda-tanda hilangnya “kearifan lokal”. Bahkan, nyaris kehilangan budaya dan arah peradabannya yang menjadi jatidirinya.

Kalau gejala yang terjadi memang begitu, berarti proses penghancuran Budaya Jawa dan proses akan hilangnya arah pemandu peradaban masyarakat etnik Jawa yang di dalamnya ada masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta, sudah benar-benar terjadi di depan mata. Tetapi, secara pribadi atau kelompok masyarakat Jawa sendiri yang terkesan “tidak peduli”, “tidak rugi” walau merasakan.

Masyarakat etnik Jawa yang berada di antara kehidupan publik secara luas di Nusantara ini, mungkin sudah tidak butuh “kearifan lokal” dan semua “kawruh” dalam Budaya Jawa itu. Hal serupa ternyata juga dialami atau ditunjukkan oleh masyarakat adat yang hingga kini menjadi daya dukung legitimatif Kraton Mataram Surakarta. Karena, sikap, peri-laku dan tanda-tanda lainnya kelihatan.

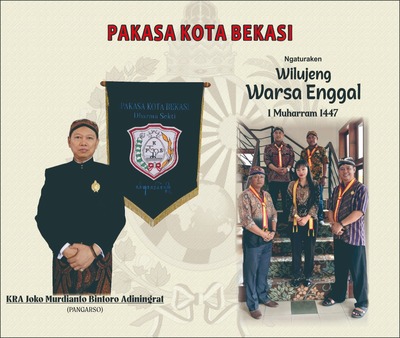

Sikap, perilaku, pola pikir dan tanda-tanda lain masyarakat adat yang “tidak butuh”, tak peduli dan tak merasa rugi jika kehilangan “kearifan lokal” sebagai tanda awal hilangnya budayanya, nyata-nyata sudah ditunjukkan di kalangan masyarakat adat. Dan hal itu gampang dilihat dari yang berhimpun di beberapa elemen terutama Pakasa cabang, karena ada banyak cara untuk menakarnya.

Indikator yang menjadi ukuran yang ditunjukkan masyarakat adat yang mulai kehilangan kearifan lokal dan budayanya, bisa tampak dari pribadi-pribadi atau kelompok masyarakat yang tidak peduli pada “bahasanya”. Praktik penggunaan “bahasa ibu”, adalah indikator yang bisa dilihat adanya gejala-gejala potensi hilangnya “kearifan lokal” yang menjadi tanda awal kehilangan budayanya.

Dalam ukuran kecil atau setidak-tidaknya, ada tanda-tanda “kehilangan” itu dimulai dari sikap kurang bijaksana dalam menimbang antara kondisi yang membutuhkan hal yang wajib dikuasai dan digunakan dan kondisi yang tak membutuhkan itu. Masyarakat adat sudah tidak bijaksana untuk memilih itu, tetapi membiarkan dirinya mengikuti arus “berbahasa seadanya” dan arus pergaulannya.

Ketika masyarakat adat sendiri sudah tidak bijaksana dalam memilih antara kondisi yang wajib menguasai dan memahami bahasanya dan Budaya Jawanya yang di dalamnya ada kearifan lokalnya, itu berarti bisa dianalisis bahwa masyarakat ini sudah mulai kehilangan “nilai-nilai keadabannya”. Keadaban dalam Budaya Jawa memang menjadi supremasi nilai tertinggi, hingga dianggap “rumit”.

Dan, KP Budayaningrat menunjuk tegas, bahwa dalam Budaya Jawa memang banyak sekali aturannya dalam praktik penggunaannya di tengah pergaulan kehidupan peradabannya. Tetapi, justri itulah menunjukkan bahwa Budaya Jawa mencerminkan keadabannya dan nilai-nilai yang beradab. Ibarat hidup di hutan belantara, di sana tak ada aturan apapun, itu berarti tidak ada nilai-nilai keadaban.

Bila mencermati pernyataan tegas KP Budayaningrat ketika mempresentasikan busana adat Jawa dan penggunaan keris bagi abdi-dalem Kraton Mataram Surakarta, maka masyarakat adat yang mulai tak peduli pada Bahasa Jawanya, bisa diartikan mulai kehilangan nilai-nilai keadabannya. Pemandangan seperti ini, bisa diidentifikasi dan ditakar dari praktik kehidupan adat di kalangan warga Pakasa.

Hilangnya nilai-nilai keadaban sebuah masyarakat komunal seperti yang dialami elemen daya dukung Kraton Mataram Surakarta, menjadi hal yang aneh dan tidak rasional. Tetapi, itulah fakta dan keniscayaan yang terjadi sekarang ini. Ada figur tokoh pimpinan elemen yang mengenakan busana adat lengkap (belum tentu sesuai), berpangkat dan bergelar tinggi, tetapi tak paham yang “dipakai”.

Mereka tidak “memahami” apa yang “disandang” atau “menempel” di tubuhnya. Mereka tidak “memahami” untuk apa semua tribut dikenakan dan gelar sesebutan serta pangkat dimiliki. Mereka juga tidak memahami makna dari semua yang diterima dari kraton. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap, berfikir dan berbuat sesuai berbagai atribut, gelar, pangkat dan sesebutan yang dimiliki.

Masyarakat adat yang mengaku abdi-dalem, apalagi memiliki jabatan di elemen tetapi tidak memahami semua hal di atas, berarti ini tanda-tanda kehilangan nilai-nilai keadabannya. Jadi, sangat aneh dan lucu, kalau masyarakat adat tidak memperlihatkan nilai-nilai keadaban Jawanya. Sangat tidak rasional, di tengah upacara adat Jawa, Pangarsanya sudah kehilangan nilai-nilai keadabannya. (Won Poerwono – bersambung/i1)